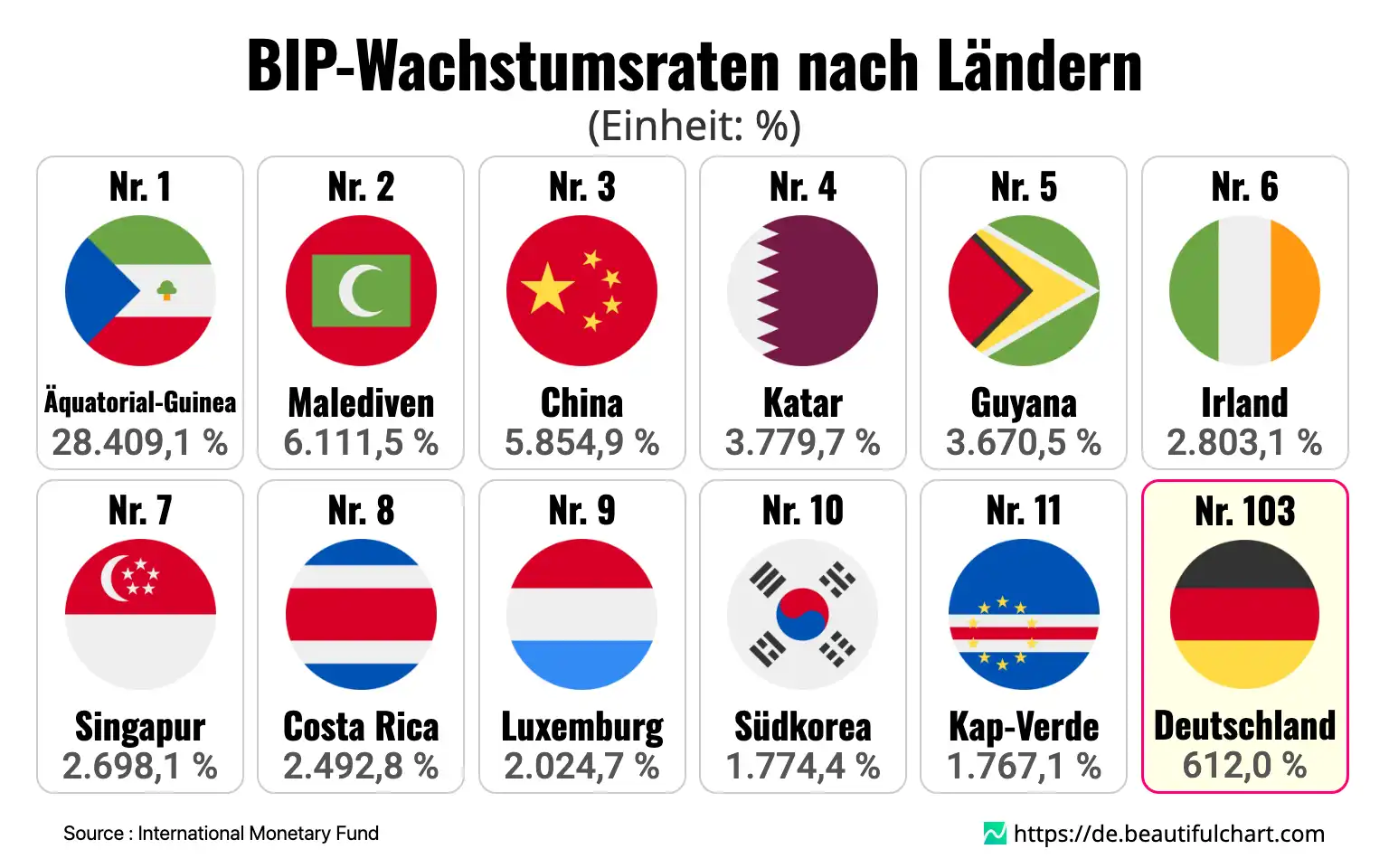

Die Analyse des BIP-Wachstums der letzten 40 Jahre zeigt eine bemerkenswerte wirtschaftliche Dynamik weltweit. An der Spitze steht Äquatorialguinea mit einer außergewöhnlichen Wachstumsrate von 28.409,1 %. Dahinter folgen die Malediven und China, die ebenfalls beeindruckende Zuwächse von über 5.000 % verzeichneten. Diese Zahlen verdeutlichen die tiefgreifenden wirtschaftlichen Verschiebungen, die sich in den vergangenen vier Jahrzehnten ereignet haben, wobei Deutschland mit einem Wachstum von 612,0 % auf Platz 103 rangiert.

Das BIP-Wachstum ist ein Maß für die wirtschaftliche Leistung eines Landes über einen bestimmten Zeitraum. Es misst die prozentuale Veränderung des Bruttoinlandsprodukts (BIP), also des Gesamtwerts aller in einem Land hergestellten Waren und Dienstleistungen. Ein positives Wachstum deutet auf eine expandierende Wirtschaft hin.

Die neue Landkarte des globalen Wohlstands

Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten vierzig Jahre hat die globale Wohlstandslandkarte grundlegend neu gezeichnet. Während etablierte Industrienationen ein stetiges, aber moderates Wachstum verzeichneten, erlebten zahlreiche Schwellenländer einen beispiellosen Aufstieg. Diese Verschiebung wird von einer kleinen Gruppe von Ländern angeführt, die durch außergewöhnliche Umstände Wachstumsraten von mehreren tausend Prozent erzielten. An der Spitze dieser Entwicklung steht Äquatorialguinea, dessen Wirtschaftsleistung um mehr als 28.000 % explodierte. Aber auch Länder wie die Malediven und China, die um fast 6.000 % wuchsen, illustrieren eine neue Ära der globalen Ökonomie, in der Asien und Afrika zu zentralen Wachstumsmotoren geworden sind. Diese Dynamik stellt die traditionelle Dominanz des Westens in Frage und schafft neue geopolitische und wirtschaftliche Realitäten.

Treiber des außergewöhnlichen Wachstums

Die Gründe für diese extremen Wachstumsraten sind vielfältig, lassen sich aber oft auf wenige Schlüsselfaktoren zurückführen. Bei vielen Spitzenreitern wie Äquatorialguinea, Katar und neuerdings Guyana war die Entdeckung und Ausbeutung von Rohstoffen, insbesondere Erdöl und Erdgas, der entscheidende Katalysator. Die Einnahmen aus dem Rohstoffexport ermöglichten massive Investitionen in die Infrastruktur und den Aufbau staatlicher Institutionen, oft in einem atemberaubenden Tempo. Ein anderer Weg wurde von Ländern wie China und Irland beschritten. China setzte auf eine strategisch gesteuerte Öffnung seiner Märkte, massive Industrialisierung und die Nutzung seines riesigen Arbeitskräftepotenzials, um zur "Werkbank der Welt" zu werden. Irland hingegen positionierte sich mit niedrigen Unternehmenssteuern und einer gut ausgebildeten, englischsprachigen Bevölkerung als attraktiver Standort für multinationale Konzerne, insbesondere aus dem Technologie- und Pharmasektor. Die Malediven wiederum bauten ihren Wohlstand auf dem Tourismus auf und schufen ein weltweit bekanntes Luxusreiseziel.

Die Rolle der etablierten Volkswirtschaften

Im Gegensatz zu den explosiven Raten der Schwellenländer erscheint das Wachstum etablierter Volkswirtschaften wie Deutschland (612,0 %), den USA (622,8 %) oder Japan (199,2 %) bescheiden. Dieses langsamere Tempo ist jedoch kein Zeichen von Stagnation, sondern spiegelt den hohen Reifegrad dieser Ökonomien wider. Ein hohes Ausgangs-BIP im Jahr 1984 bedeutet, dass selbst hohe absolute Zuwächse nur zu geringeren prozentualen Wachstumsraten führen. Deutschlands Wirtschaft beispielsweise, eine der größten und stabilsten der Welt, stützt sich auf eine hochspezialisierte, exportorientierte Industrie. Innovation im Maschinenbau, in der Automobilindustrie und der Chemie bildeten das Rückgrat des stetigen Wohlstandszuwachses. Die Herausforderungen für diese Länder liegen weniger in der Schaffung von Grundstrukturen als vielmehr in der Anpassung an den globalen Wettbewerb, der Digitalisierung, dem demografischen Wandel und der ökologischen Transformation. Ihr Beitrag zum globalen System besteht in ihrer Rolle als Kapitalgeber, Technologieentwickler und als stabile Anker in der Weltwirtschaft.

Ausblick und zukünftige Trends

Die vergangenen vierzig Jahre zeigen, dass wirtschaftliche Hierarchien nicht in Stein gemeißelt sind. Die Zukunft wird wahrscheinlich weitere Verschiebungen bringen. Viele der rohstoffabhängigen "Wachstumswunder" stehen vor der Herausforderung, ihre Wirtschaft zu diversifizieren, um die Volatilität der Rohstoffmärkte abzufedern und nachhaltigen Wohlstand für die breite Bevölkerung zu schaffen. Gleichzeitig müssen sich die Industrienationen neu erfinden, um ihre technologische Führung zu behaupten und die ökologischen Kosten ihres bisherigen Wirtschaftsmodells zu bewältigen. Themen wie grüne Technologien, künstliche Intelligenz und Biotechnologie könnten die Grundlage für die nächste Welle wirtschaftlicher Expansion bilden und neue Gewinner und Verlierer im globalen Wettbewerb hervorbringen.

Wichtige Erkenntnisse

Extreme Wachstumsraten an der Spitze

- Äquatorialguinea verzeichnete mit über 28.000 % das mit Abstand höchste BIP-Wachstum, was auf eine außergewöhnliche wirtschaftliche Transformation hindeutet.

- Die Malediven und China folgen mit Wachstumsraten von über 5.000 %, was ihre schnelle Entwicklung zu wichtigen Akteuren der Weltwirtschaft unterstreicht.

- Die enormen Wachstumszahlen der Spitzenländer sind oft mit der Entdeckung und dem Export von Rohstoffen oder einer gezielten wirtschaftlichen Öffnung verbunden.

Globale wirtschaftliche Verschiebungen

- Die Rangliste zeigt eine deutliche Verschiebung der wirtschaftlichen Kraft von traditionellen Industrienationen hin zu aufstrebenden Märkten in Afrika und Asien.

- Länder wie Irland (Platz 6) und Südkorea (Platz 10) zeigen, dass auch außerhalb der Top 5 eine massive wirtschaftliche Entwicklung stattgefunden hat.

- Etablierte Volkswirtschaften wie Deutschland (Platz 103) weisen im Vergleich ein moderateres Wachstum auf, was auf ihren bereits hohen Entwicklungsstand zurückzuführen ist.

Top-Rangliste

Nr. 1 Äquatorialguinea 28.409,1 %

Der explosionsartige Anstieg der Wirtschaftsleistung Äquatorialguineas ist fast ausschließlich auf die Entdeckung und den massiven Ausbau der Erdöl- und Erdgasförderung seit den 1990er Jahren zurückzuführen. Diese Rohstoffe machten das Land über Nacht zu einem der reichsten Länder Afrikas pro Kopf, führten jedoch auch zu extremen sozialen Ungleichheiten und einer starken Abhängigkeit vom Energiesektor.

Nr. 2 Malediven 6.111,5 %

Das beeindruckende Wachstum der Malediven wurde durch den Tourismussektor angetrieben. Die gezielte Entwicklung von Luxusresorts auf den zahlreichen Atollen zog internationale Besucher an und machte den Tourismus zur Haupteinnahmequelle des Landes. Diese Spezialisierung schuf Arbeitsplätze und Wohlstand, birgt aber auch Risiken durch globale Krisen und den Klimawandel.

Nr. 3 China 5.854,9 %

Chinas phänomenales Wachstum ist das Ergebnis einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Transformation. Seit den Reformen und der Öffnung in den späten 1970er Jahren entwickelte sich das Land zur "Werkbank der Welt" und zu einer globalen technologischen Führungsmacht. Massive Investitionen in Infrastruktur, Urbanisierung und ein riesiger Binnenmarkt waren die Haupttreiber dieses Aufstiegs.

Nr. 4 Katar 3.779,7 %

Ähnlich wie andere Golfstaaten profitierte Katar von seinen riesigen Erdgasreserven, den drittgrößten der Welt. Die Einnahmen aus dem Export von Flüssigerdgas (LNG) finanzierten eine rasante Modernisierung der Infrastruktur, den Aufbau staatlicher Unternehmen und massive Investitionen im Ausland. Das Land positionierte sich als wichtiger globaler Energieversorger und Finanzakteur.

Nr. 5 Guyana 3.670,5 %

Guyanas Aufstieg in die Spitzengruppe ist ein sehr junges Phänomen und hauptsächlich auf die jüngsten Entdeckungen riesiger Offshore-Ölfelder zurückzuführen. Seit Beginn der Ölförderung im Jahr 2019 erlebt das Land die höchsten Wachstumsraten der Welt. Diese Entwicklung hat das Potenzial, die Wirtschaft grundlegend zu verändern, stellt das Land aber auch vor große Herausforderungen.

Nr. 103 Deutschland 612,0 %

Deutschlands Wachstum von 612,0 % spiegelt die Entwicklung einer reifen, hochindustrialisierten Volkswirtschaft wider. Als eine der führenden Exportnationen der Welt basiert der deutsche Wohlstand auf technischer Innovation, insbesondere im Automobil- und Maschinenbau. Das im Vergleich zu Schwellenländern moderate Wachstum ist typisch für eine bereits hoch entwickelte Wirtschaft mit hohem Ausgangsniveau.

| Rang | Name | Indikator | Unterindik. |

|---|---|---|---|

1 | 28.409,1% | 1984 : $ 44 Mio. | |

2 | 6.111,5% | 1984 : $ 113 Mio. | |

3 | 5.854,9% | 1984 : $ 314 Mrd. | |

4 | 3.779,7% | 1984 : $ 5.7 Mrd. | |

5 | 3.670,5% | 1984 : $ 654 Mio. | |

6 | 2.803,1% | 1984 : $ 19.8 Mrd. | |

7 | 2.698,1% | 1984 : $ 19.5 Mrd. | |

8 | 2.492,8% | 1984 : $ 3.6 Mrd. | |

9 | 2.024,7% | 1984 : $ 4.3 Mrd. | |

10 | 1.774,4% | 1984 : $ 99.7 Mrd. | |

11 | 1.767,1% | 1984 : $ 146 Mio. | |

12 | 1.745,3% | 1984 : $ 211 Mrd. | |

13 | 1.740,5% | 1984 : $ 168 Mio. | |

14 | 1.697,7% | 1984 : $ 30 Mrd. | |

15 | 1.608,9% | 1984 : $ 8.3 Mrd. | |

16 | 1.582,1% | 1984 : $ 26.8 Mrd. | |

17 | 1.531,0% | 1984 : $ 20.2 Mrd. | |

18 | 1.520,9% | 1984 : $ 1.1 Mrd. | |

19 | 1.513,0% | 1984 : $ 1.2 Mrd. | |

20 | 1.504,8% | 1984 : $ 1.4 Mrd. |